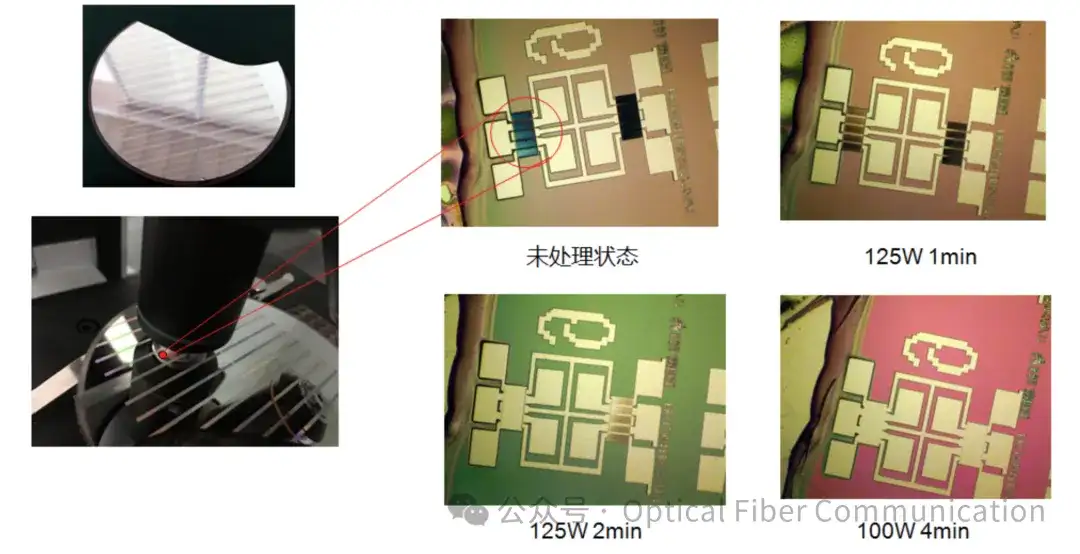

通常,光刻胶只是用作构建图形步骤中的临时掩膜。因此,光刻工艺的最后一步通常是需要去除光刻胶,我们称之为去胶或者除胶。并且对去胶过程的要求是:迅速去胶且没有残留,对衬底以及沉积在上面的材料无损伤,因此这并不是很容易实现的步骤。

半导体光刻胶去除工艺,一般分成两种,湿法去胶和干法去胶。这里我们称用于去除光刻胶的溶剂或者溶液为去胶剂或者去胶液、除胶剂,lift-off工艺中我们也称之为剥离液。

那么,去胶液都有哪些种类呢?其去胶原理又是什么?今天我们就先来聊聊常见的湿法去胶液,它主要有以下四种类型:

碱性去胶液

光刻胶主要由有机聚合物构成,含有大量的酯键、醚键等化学键。在碱性环境下,这些化学键会被断裂,从而使光刻胶分子分解。当光刻胶分子分解或分子量降低到一定程度时,其在碱性去胶液中的溶解性会显著提高,进而被溶解并从晶圆上清除。

此外,光刻胶中还含有某些酸性部分,例如酸性光引发剂,在碱性环境中,这些酸性部分会被中和,进一步破坏光刻胶的结构。常用的碱性去胶化学品有KOH和NaOH,它们性能强劲,去胶速度快且成本较低。不过,这类去胶液也有一个明显的缺点,即钠离子和钾离子是常见的可动离子污染源,会对芯片制造产生不利影响。

酸性去胶液

酸性去胶液通常采用浓硫酸或浓硫酸与双氧水的混合溶液。当硫酸与过氧化氢结合使用时,会产生具有强氧化性的硫酸氢根(HSO₄⁻)和羟基自由基(OH·)。这些氧化剂能够氧化光刻胶中的有机物质,将其转化为更易溶于水的低分子量化合物。同时,羟基自由基还能引发光刻胶聚合物链的断裂,进一步降低其分子量。然而,酸性去胶液也有其局限性,它对下层金属具有一定的腐蚀性,能够除去多种金属,因此只能在特定领域使用。

溶剂型去胶液

溶剂型去胶液的去胶原理主要基于溶剂分子的扩散作用。溶剂分子会渗透到光刻胶层中,通过物理吸附与光刻胶分子相互作用,逐渐进入光刻胶的网络结构。随着时间的推移,溶剂分子与光刻胶分子之间的相互作用会逐渐增强,导致光刻胶分子之间的化学键逐渐断裂。由于溶剂对光刻胶分子的溶解作用,光刻胶的交联网络结构会被逐渐破坏,最终使其结构疏松并完全去除。这种去胶液的优点是温和,对晶圆无损伤,但缺点是去胶速率较慢,且易挥发。

混合型去胶液

混合型去胶液是将上述三种去胶液的优势进行整合而成,通常是将碱性去胶液与表面活性剂相结合。这种混合型去胶液既弥补了溶剂型去胶液去胶速率慢的不足,又解决了碱性去胶液对底层金属造成伤害的问题。不过,要使碱性溶液与溶剂能够和谐地融合在一起并非易事,如果处理不当,可能会出现分层的现象。

最后,不同的去胶液各有优缺点,就像不同的人一样,没有完美的去胶液。在实际应用中,只有充分发挥去胶液的优点,尽量规避其缺点,才能选择出合适的去胶液,确保芯片制造过程的顺利进行。