若您对半导体/芯片/光器件模块/光纤通信等感兴趣

欢迎关注我们!

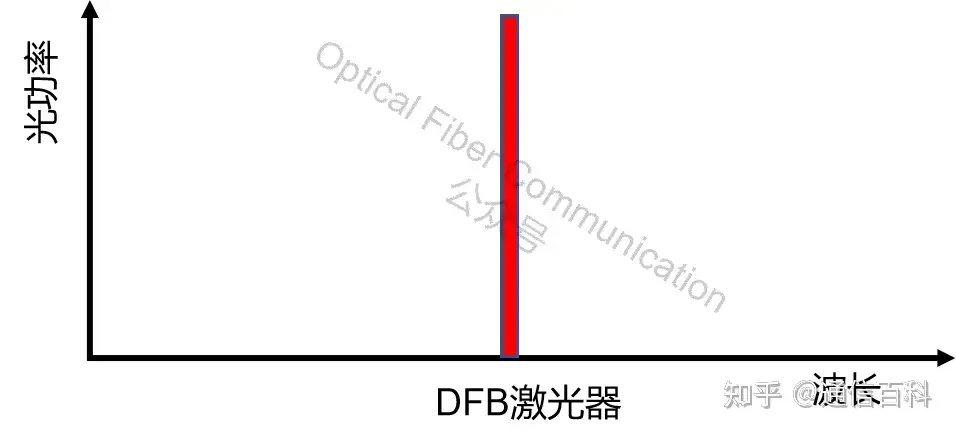

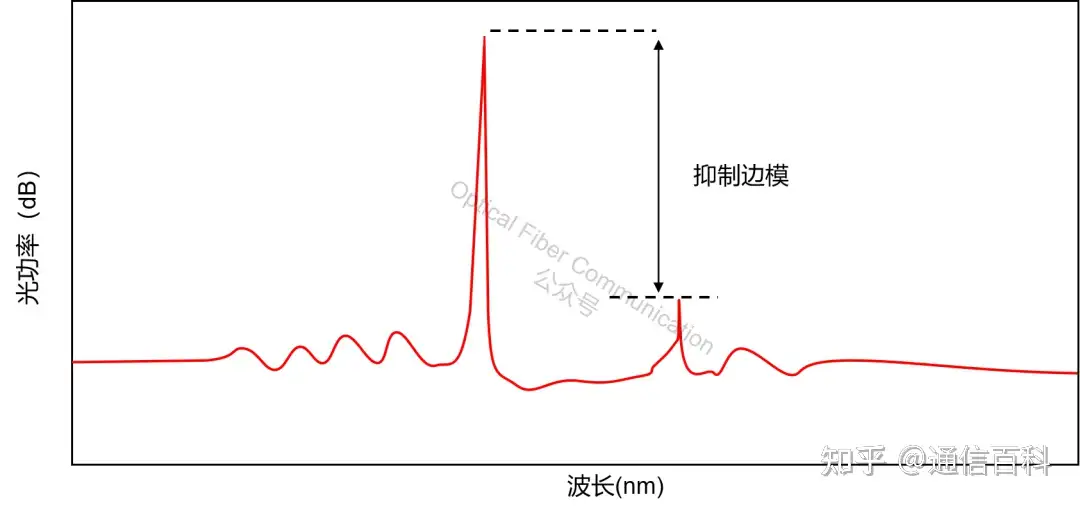

单模激光器,比如 DFB 等,我们希望它只发射出一个单一、稳定的波长,称之为 “主模”。

但理想很丰满,现实却很骨感。在实际工作中,激光器除了产生这个主模,总还是会带出一些其他不需要的波长,这些我们就叫它 “边模”。

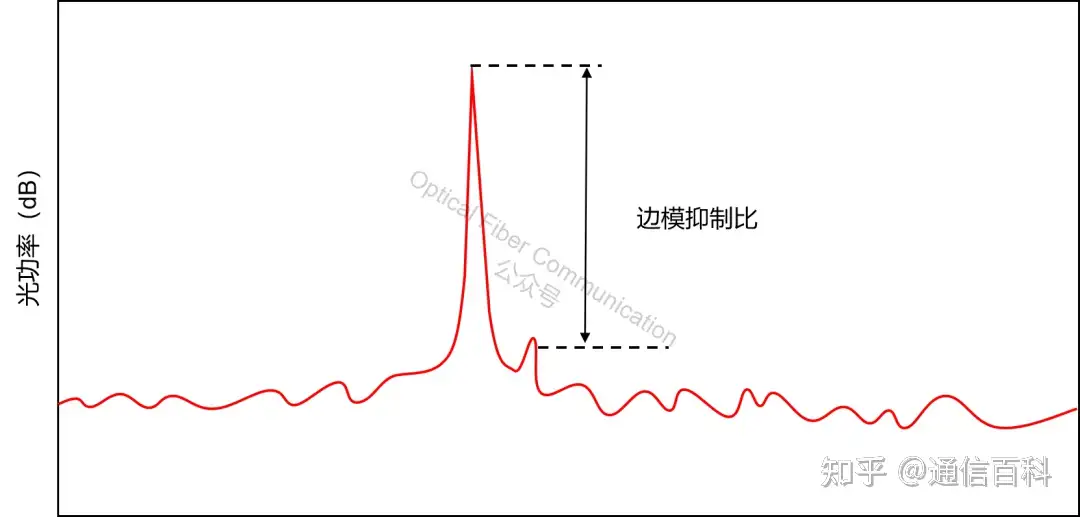

那么,怎么来衡量这些边模的强弱呢?我们用一个叫“边模抑制比”的指标,单位 dB。

这个值越大,说明边模被压制得越狠,激光器的单模性能就越好。

一般来说,对于一个合格的单纵模激光器,它的边模抑制比至少要达到 30dB,主模的功率要比最强的边模功率大上 1000 倍。

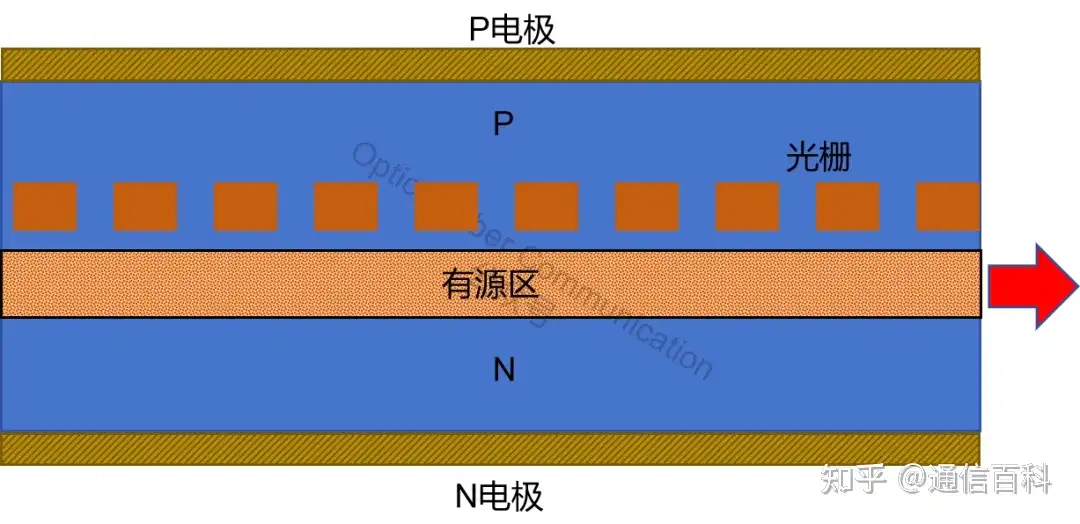

我们 DFB 激光器,之所以能实现单纵模工作,靠的是它内部的的光栅,作为波长选择元件,沿着波导周期性分布的光栅共同作用,产生一种分布式的光反馈。

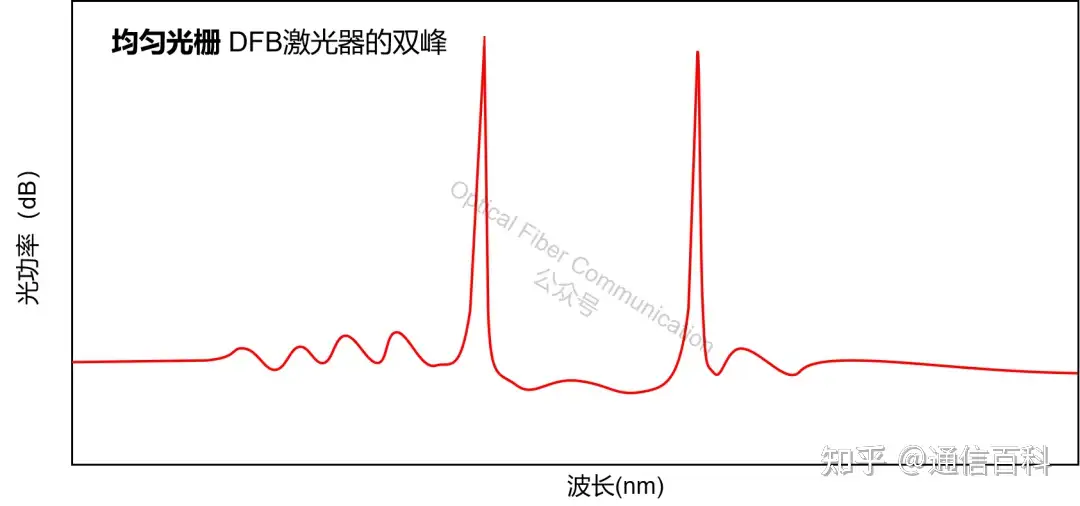

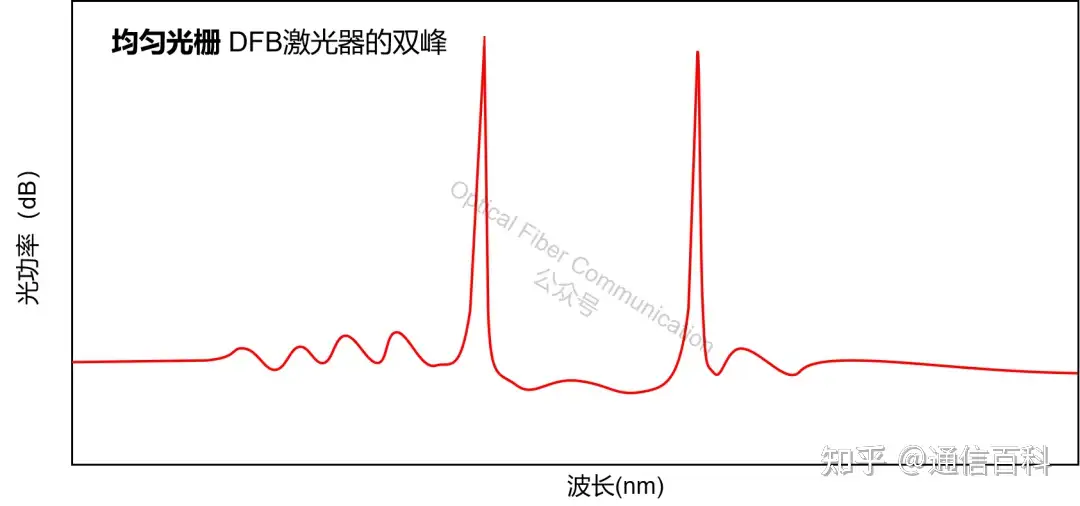

但像这种光栅其周期、深度和占空比在整个长度上都保持恒定不变,由于其结构的完美对称性,它在布拉格波长两侧对称的位置,形成阻带。

结果就是,激光器不是在中心波长激射,而是在它两边对称地激射出两个强度差不多的峰。这就是我们常说的“双模”现象。

一旦出现双模,那它的边模抑制比自然就非常差了。

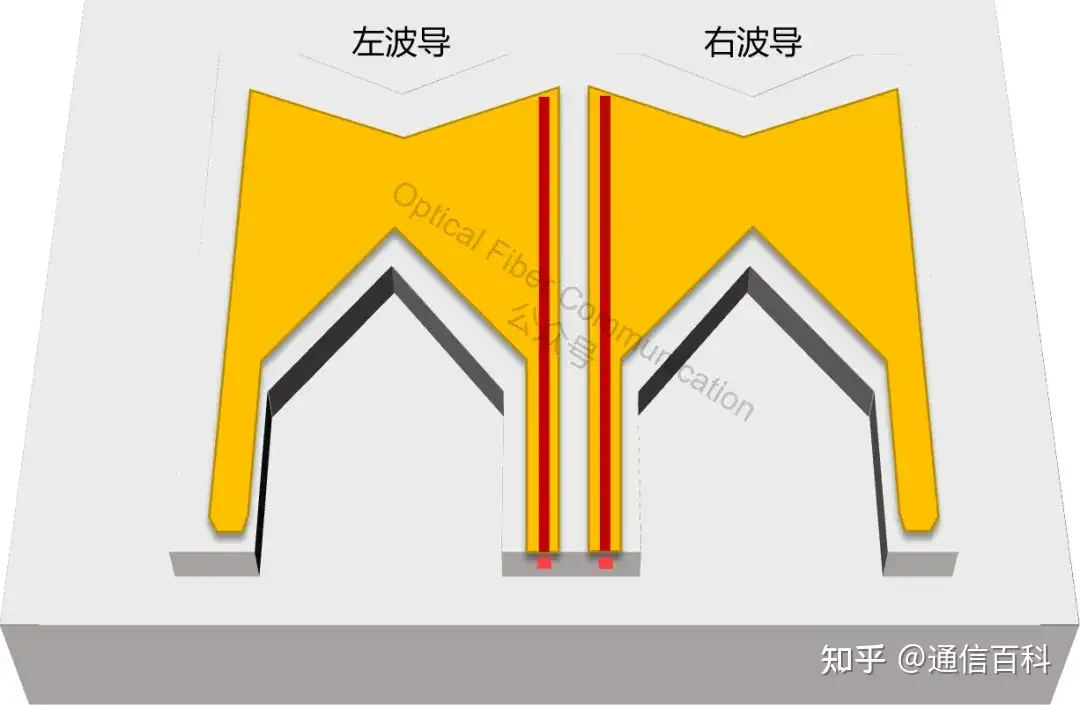

不过也有基于均匀光栅的 DFB 激光器,比如华为的双波导激光器。

它虽基于均匀光栅,但利用双波导设计中两个激光单元固有的π相位差进行模式筛选。总能保证其中一个单元实现稳定的单纵模,将单模输出由随机变为确定。

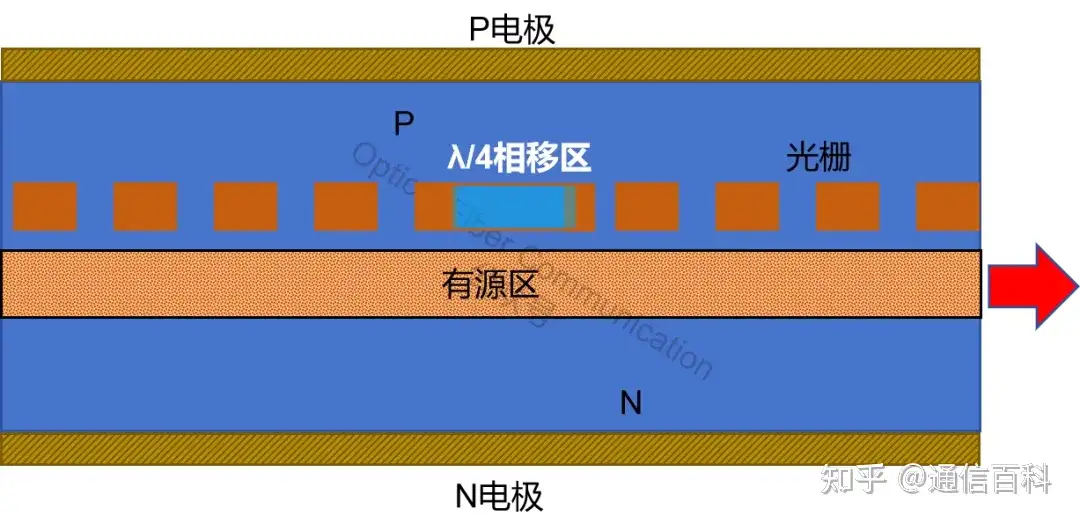

那怎么解决这个问题呢?一个非常常用且有效的方法,在均匀光栅的正中间(或特定位置)引入一个 1/4 波长 的物理相位突变。

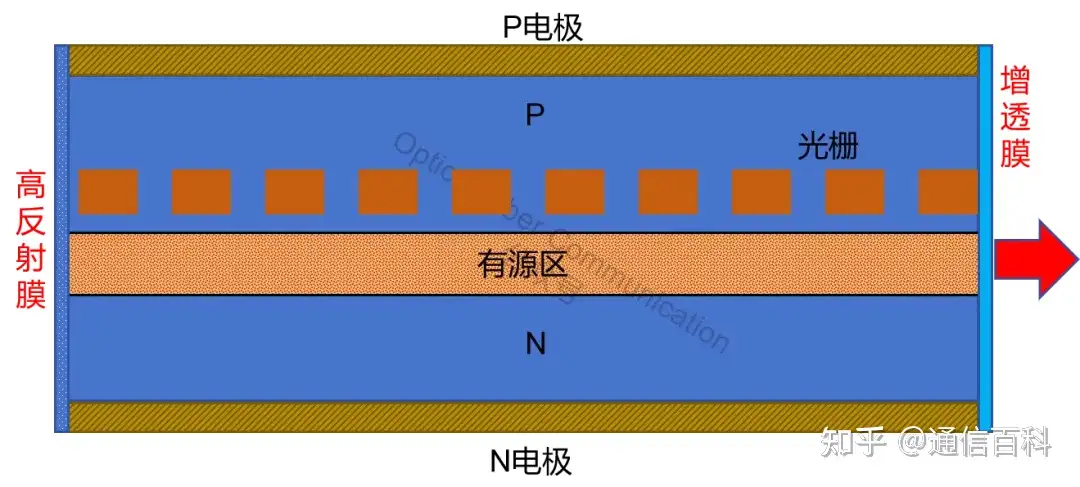

再就是可以通过在 DFB 激光芯片的两个端面上,分别镀制不同反射率的薄膜。

- 一端镀高反射膜:接近100%反射;

- 另一端镀增透膜(单层 λ/4 增透膜):反射率极低。

这种不对称的边界条件破坏了对双模的对称性反馈,抑制另一个模。其中一个模式会因此获得更低的阈值增益,从而在竞争中胜出。

当然,最常见最经典的方案是:采用 λ/4 相移光栅 + 不对称端面镀膜。